原标题:秧歌“跑”进文学

山东作家在文学与非遗间架起“活化”之桥

□本报记者 徐从芬

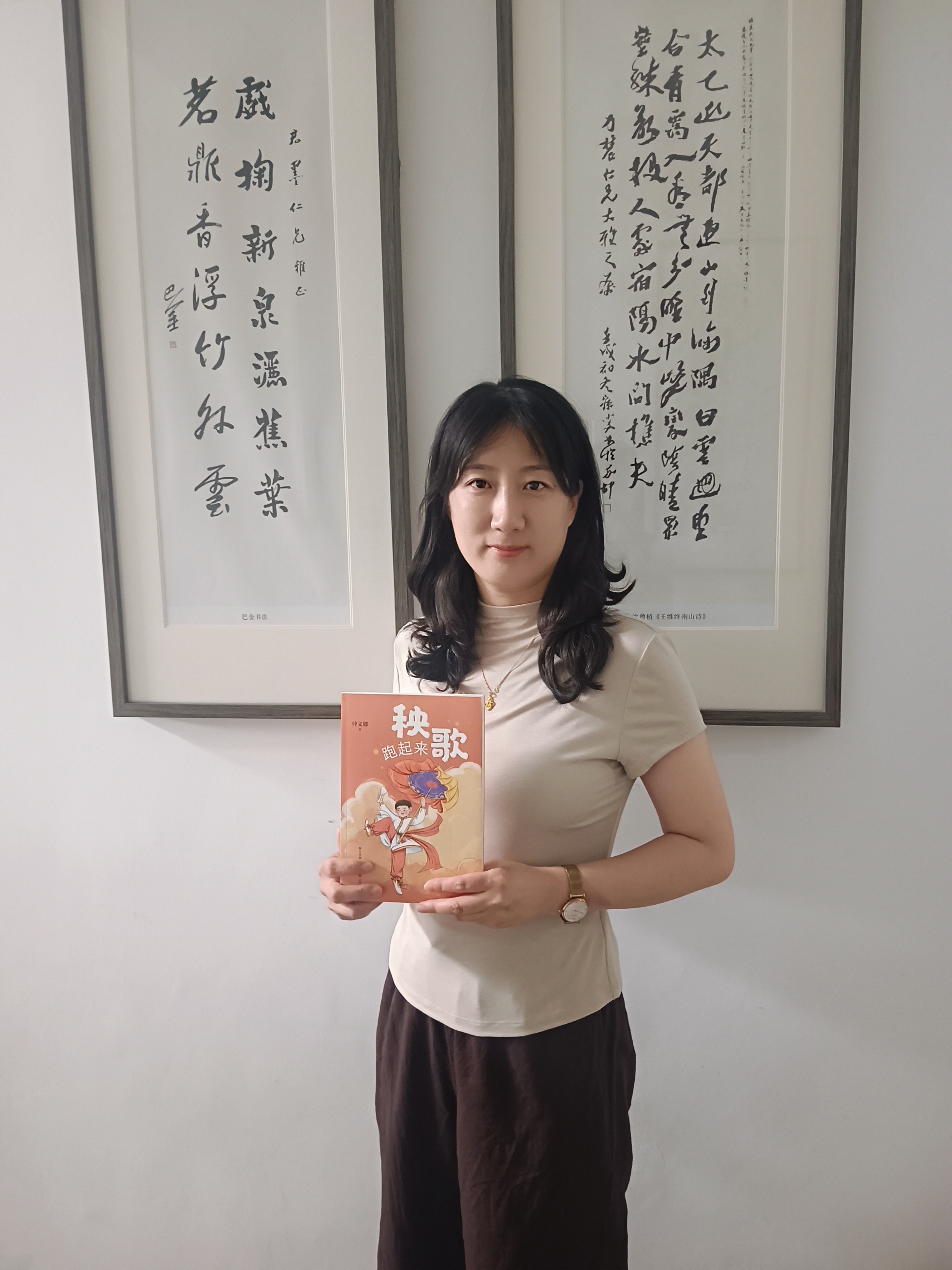

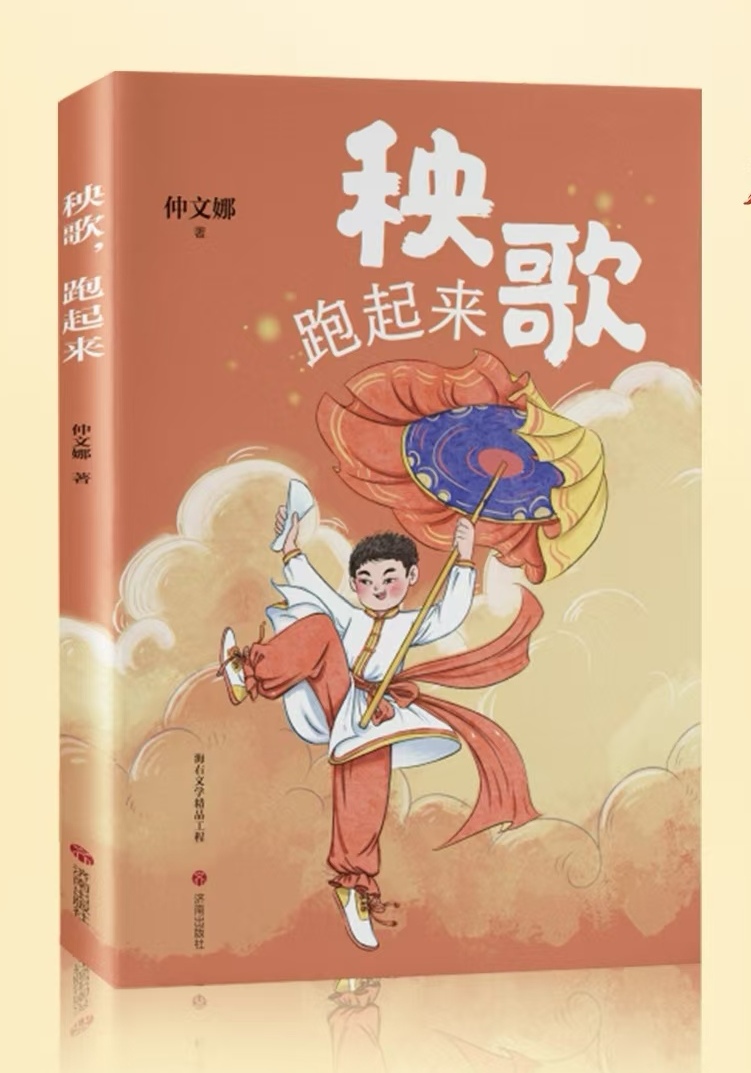

以文学之力助力非遗传承,日前,中国作家协会会员、山东作家仲文娜的儿童文学作品《秧歌,跑起来》出版。这部作品不仅让国家非物质文化遗产鼓子秧歌在文学沃土中重新生根,更为所有面临“博物馆化”危机的非遗项目照亮一条充满想象力的出路。

让古老非遗在年轻一代心田萌发新芽

在信息爆炸的数字时代,如何让传统非遗真正“活”在青少年心中?当秧歌的鼓点不再响彻街头巷尾,当彩绸翻飞的身影渐行渐远,围绕鼓子秧歌在新时代传承展开的《秧歌,跑起来》文学作品,悄然完成了一场文化传承的“魔法”——它让秧歌这一古老的非遗艺术,通过扣人心弦的故事叙述,在年轻一代的心田里重新生根发芽。

小说围绕鼓子秧歌在新时代的传承展开,生动描写了恩星、麦麦、阿飞等少年在学业、爱好、梦想、情感和家庭变故交织的现实人生中痛并快乐着的成长故事,其中还穿插着父辈的再就业、祖辈的老年生活和新农村建设等当下现实问题,人物形象突出、描写扎实、内容丰富,鲜活的故事化讲述让非遗文化不知不觉走入青少年内心。

“希望通过此书,向广大青少年展示,在广袤的齐鲁大地上,有这样一支古老传统的鼓子秧歌舞蹈,它历经漫长的发展过程,见证了历史的变迁与文化的传承,是千年历史长河中积淀下来的文化瑰宝,由此引导青少年热爱并传承鼓子秧歌、弘扬中国传统文化。”接受采访时,仲文娜表示。

作者以笔为犁,深耕秧歌艺人的精神世界。书中的老艺人、国家级非物质文化遗产鼓子秧歌非遗传承人许老师和本书小主人公恩星的爷爷,作为秧歌艺术巅峰年代的见证者,面对如今艺术兴衰的复杂心绪——辉煌的记忆、坚守的执着、式微的失落、退出的无奈,以及对未来的隐秘期盼一一呈现,与当下非遗发展困境不谋而合。

可是数千年的秧歌作为文化基因,具有顽强的生命力。初代秧歌艺人老了,秧歌种子却始终蓄势待发。

许老师走进校园,向更多的青少年们传承鼓子秧歌,学生自发组织的“星月麦沁”组合创新性编排了节目,最终在元宵节鼓子秧歌文艺汇演上大放异彩。

“探索非物质文化遗产传承与儿童精神成长的内在关联,已然成为当下儿童文学创作的重要趋势,《秧歌,跑起来》在这一方面作了有益尝试。小说中鼓子秧歌的热烈与孩子们的天真烂漫相互交织,既彰显了传统文化的魅力,也诠释了生命的珍贵美好。”诚如中国作家协会鲁迅文学院副院长、儿童文学作家李东华所说,在故事讲述者仲文娜的笔下,秧歌这一古老艺术得以“跑”出被定格的宿命,在时代的原野上再次奔腾。

非遗故事化 以小切口展现时代大主题

更值得称道的是,《秧歌,跑起来》精准捕捉并回应了当代青少年的文化心理。

书中并未回避传统与现代的碰撞:“问题少年”阿飞曾认为秧歌“老土”,远不如“蛇拳”“螳螂拳”等武术威武,他的“跟班”们也对这项“老年活动”报以不解甚至嘲笑。然而,小说通过生动的场景对比和人物成长,有力地展现了秧歌的独特魅力与当代价值:它根植乡土、饱含人情的热烈与真诚,它的群体协作所迸发的磅礴能量,肢体语言所释放的原始生命力,都是快餐式流行文化难以替代的。尤为关键的是,小说展现了传统并非一成不变。书中“星月麦沁”组合融合民歌、秧歌艺术组成乐队,阿飞融合武术和秧歌表演咏春拳,这并非对传统的背叛,而是一种充满活力的“创造性转化”。这种对非遗“活态传承”的探索,为青少年参与非遗提供了极具吸引力的可能性——他们不是被动的接受者,而是可以赋予传统新生命的创造者。麦麦妈妈受孩子们演出影响拍秧歌视频,误打误撞中成为“网红”,带动了生意的火爆,为鼓子秧歌新名片的打响更添了一把柴。

秧歌的每一步发展都是基于传统的根脉,文化的发展不仅要有“大放异彩”的信心,更要有“丝丝入扣、千回百转”的情怀。正如本书展示的,文化的传承与发展是一个“慢动作”,是需要老一辈与新一辈不断交接“接力棒”的过程。在发展非遗文化的同时,也要给予新一代传承人成长、成才的时间,让文化的魅力慢慢渗透,形成永铸于心的精神。本书以小切口展现大主题,以小人物反映大时代,让读者窥见非遗在年轻一代中的希望。

当秧歌跑进文学,文学也反向奔入生活深处——这双向奔赴,正是让传统永葆生机的根本奥秘。当越来越多的青少年通过这些动人的故事触摸到非遗的脉搏,秧歌便真正“跑”进了未来,在新时代的土壤中焕发蓬勃生机。