蒋春民 日照市政协委员,东港区政协委员,九三学社社员,中国书法家协会会员,山东省美术家协会会员,山东省书法家协会会员,日照市书法家协会副秘书长,日照市青年书法家协会副主席兼秘书长,九三学社日照书画院院长,日照六一书院院长。

作品多次入展并获奖,曾获第四届“魏碑圣地·全国魏碑隶书书法大赛”一等奖,荣宝斋首届全国青年书法篆刻展优秀奖等。

“‘面包有了’‘包藏乾坤’‘日照荷包’……”漫步在日照东夷小镇,这些隶书、行书、魏碑楷书牌匾沉淀着浓浓的烟火气,小镇的日照六一书院内墨香氤氲。

这些看似寻常的街景背后,有一位推动名家笔墨融入城市肌理的艺术家——蒋春民。他既是传统书画的守门人,又是城市美学的建构者。在信息化时代,他坚持用笔墨书写城市的诗意,在艺术与商业的夹缝中,构建起传统文化与当代生活的融接桥梁。

墨色之争,在传统与创新间寻找艺术破局点

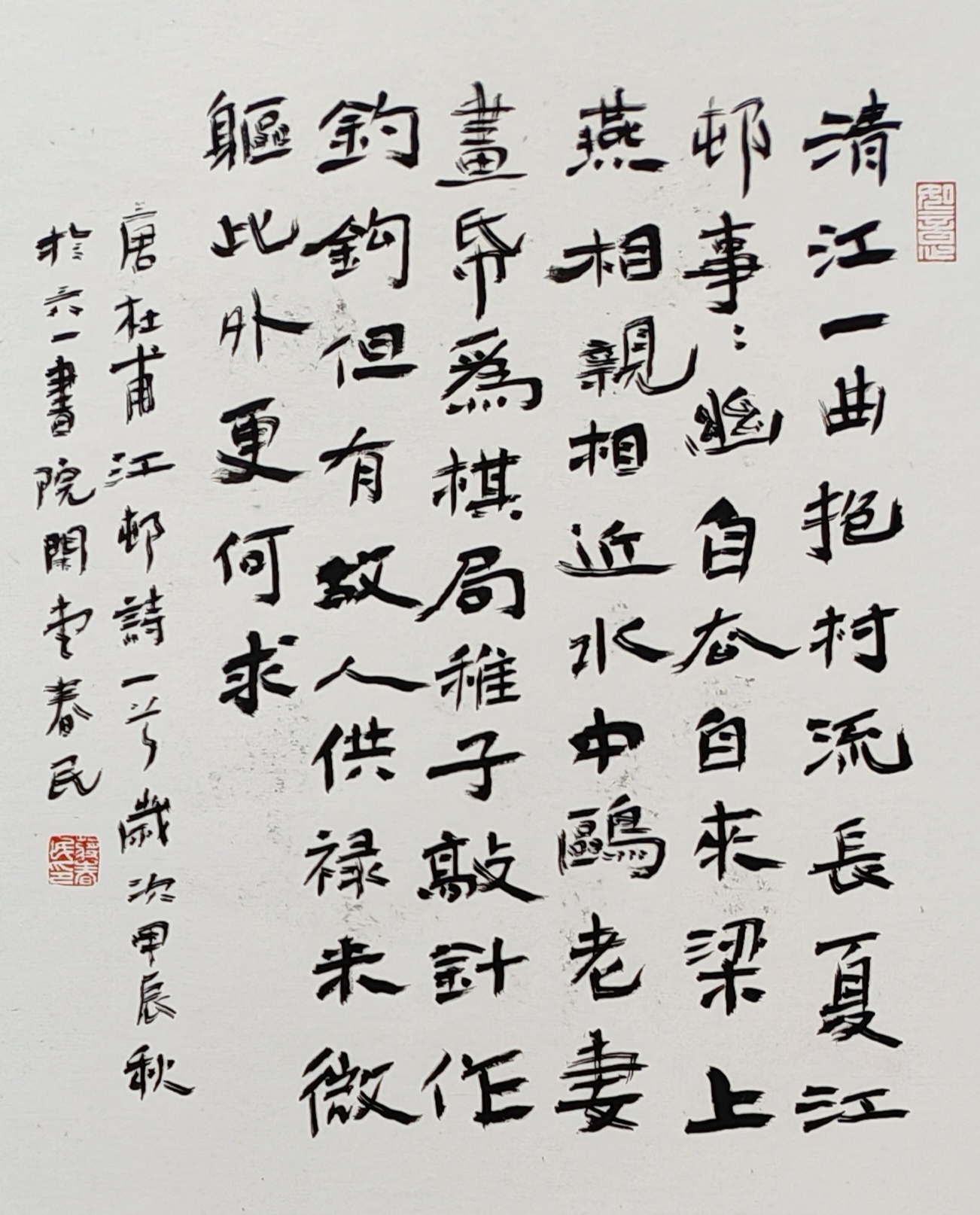

2019年,全国第十二届书法篆刻展征稿初评现场,蒋春民的《广艺舟双楫选抄》魏碑楷书作品引发了一场关于墨色运用的美学激辩。“省里组织的7位专家到日照看稿,那天我既紧张又兴奋,怀揣着作品到现场,小心翼翼地展开,忐忑不安地等待着老师们点评。”

“这墨色变化很有想法,浓淡之间尽显层次,富有韵味,给人一种独特的视觉感受,能看出作者在墨法上下了功夫。”“我觉得这墨色变化有些过了。书法讲究传统韵味,过于夸张的墨色变化,破坏了整体的和谐与庄重,反而显得有些浮躁,不符合书法展的审美基调……”

截然不同的意见,瞬间在现场引发了热烈的讨论。蒋春民说,在自己的艺术生涯中,这次投稿经历,犹如一场关于艺术追求的深刻对话,这幅作品如同艺术道路上的分水岭,承载着自己对墨色变化的创新探索。有人赞美其墨色变化富有层次,为传统书法注入新活力;也有人批评其破坏了书法的庄重和谐。面对截然不同的声音,蒋春民陷入迷茫:“那段时间,我陷入了痛苦的挣扎。反复审视作品,试图在传统韵味与创新表达之间找到平衡。最终,我还是决定保留作品原有的墨色变化,选择坚守自我表达,这份坚持不仅让作品成功入展,并被中国书法家协会收藏,也使我领悟到艺术创作中坚定内心信念的重要性。”

这种艺术抉择的底气,源自蒋春民二十余载的笔墨深耕。每天凌晨5点研墨临帖的坚持,让他参悟出“笔墨当随时代”的真谛。入展证书送达那日,他忽然读懂先贤所言“古不乖时,今不同弊”的深意,真正有生命力的传统,本就应该在争议中完成蜕变。“传统是根,创新是叶,唯有根深才能叶茂,而枝叶的舒展,正是对根系最好的反哺。”蒋春民说。

书画同源,以笔墨构建艺术的互融境界

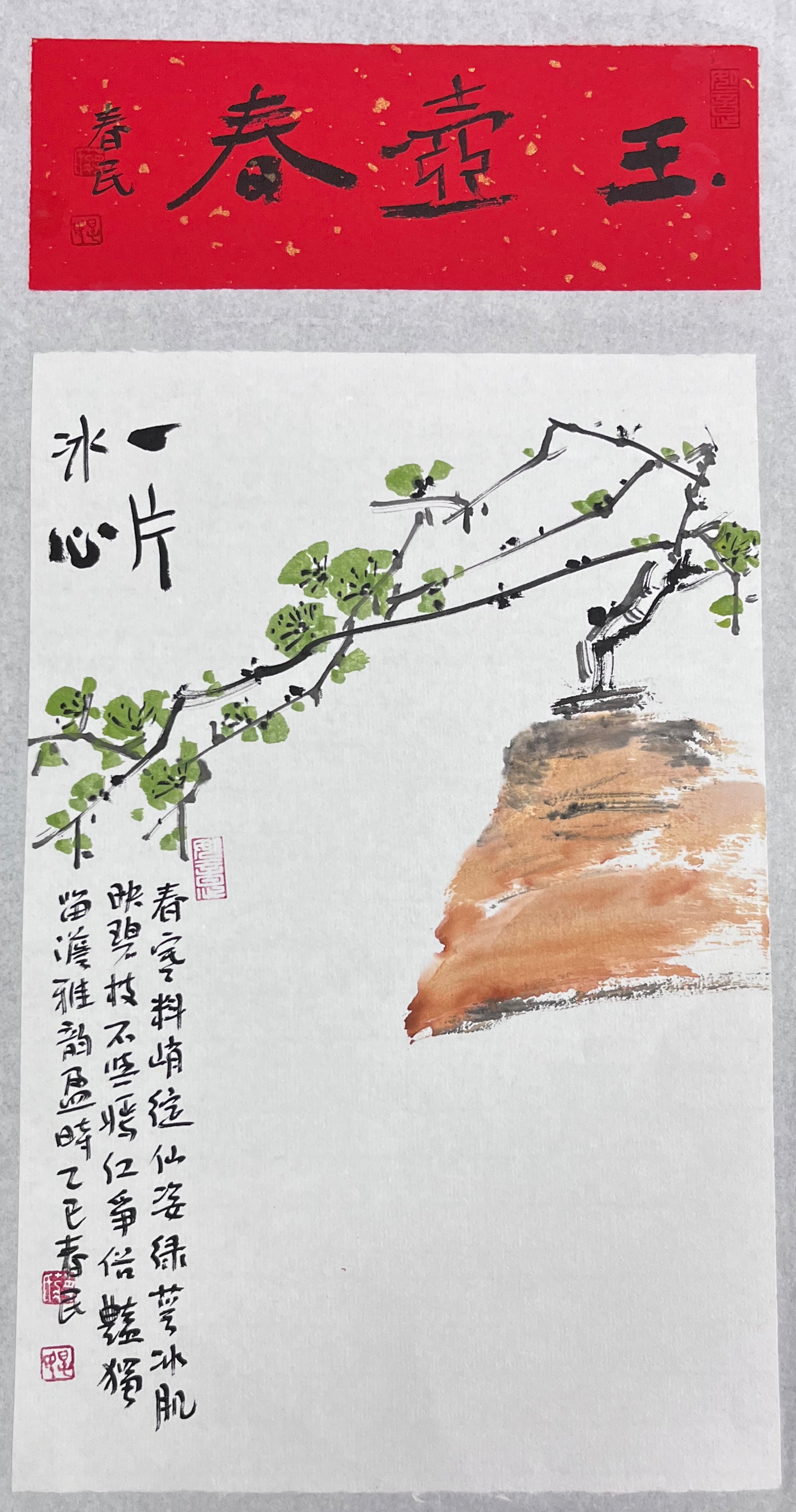

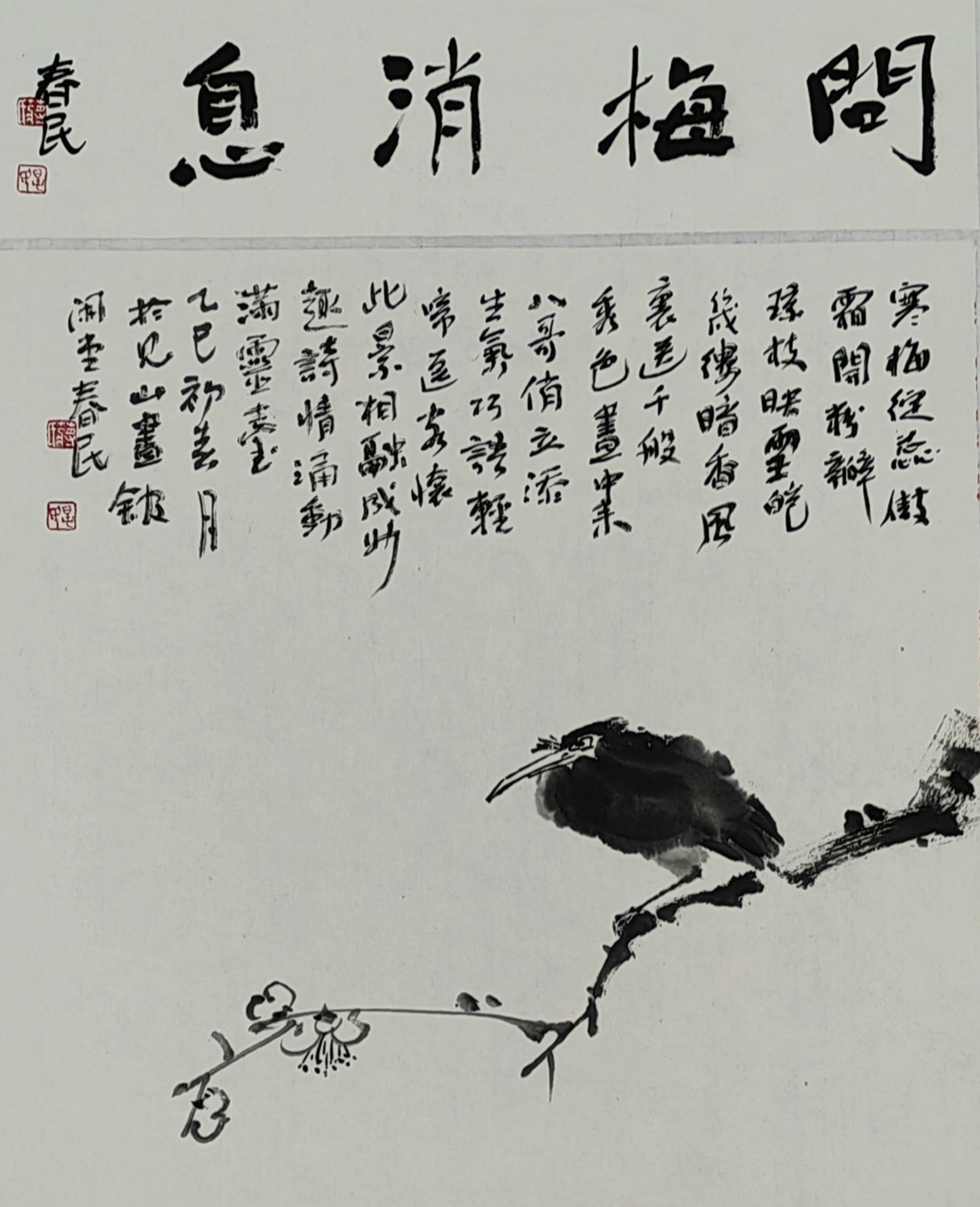

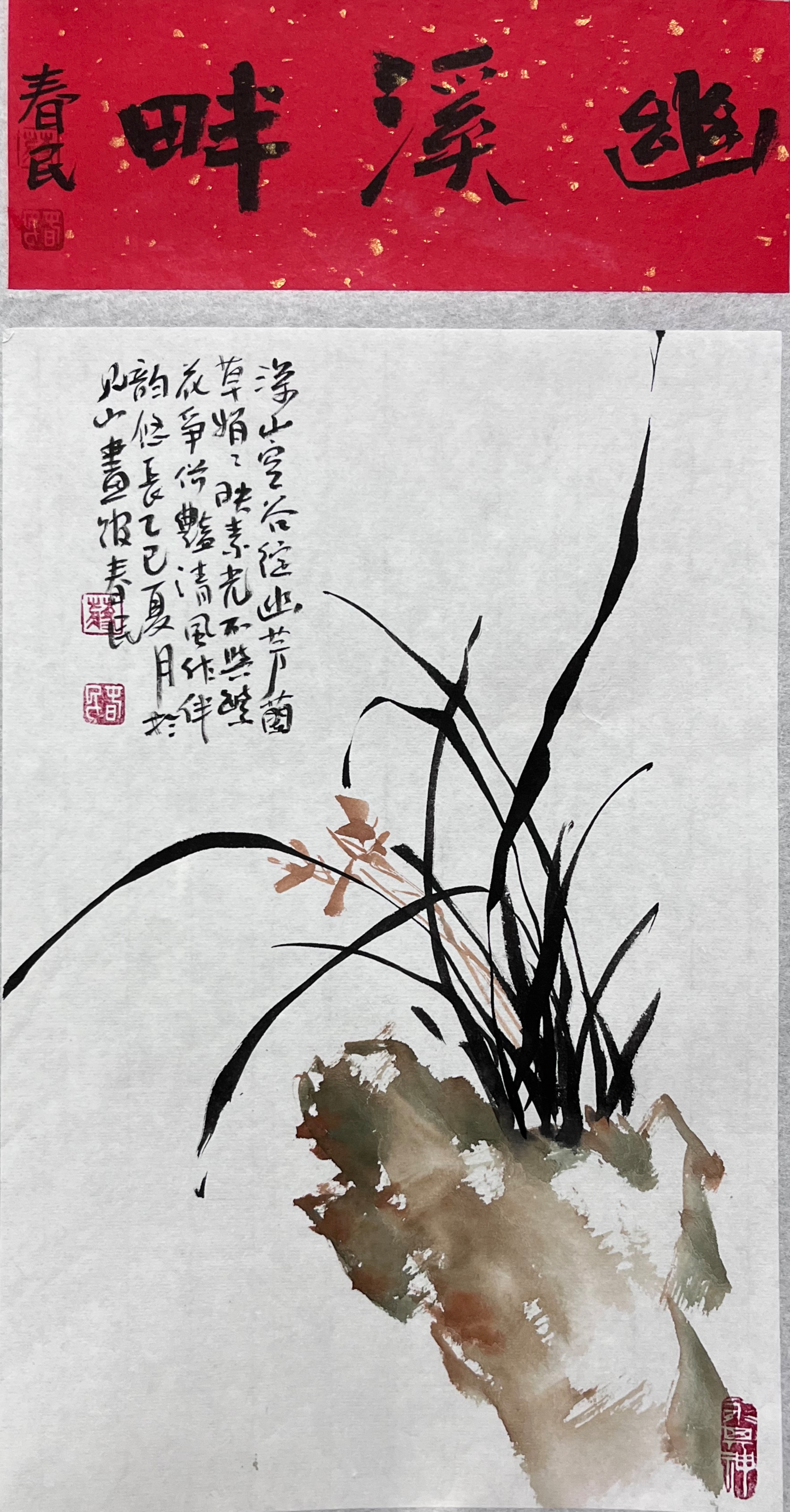

蒋春民认为,书法与绘画是“同源异流”的艺术形式,在他的创作实践中,二者相互滋养。书法的用笔技巧赋予花鸟画线条灵动与韵味,篆书笔法使枝干圆润遒劲,草书笔势为禽鸟增添动态美感。而花鸟画对自然生物的细腻描绘,又让书法线条更加丰富,创作心境也更平和开阔。

“在创作一幅以梅花为主题的花鸟画时,我尝试用以中锋用笔来勾勒梅枝,使其线条挺拔有力,犹如书法中的竖画;用侧锋和逆锋表现梅花的花瓣,通过笔触的轻重、缓急来体现花瓣的层次感和质感,就像书法中笔画的粗细、虚实变化。在这个过程中,我深切感受到书法与花鸟画在笔墨运用上的紧密联系,两者相互交融,让画面呈现出独特的韵味。”蒋春民说。

蒋春民认为,书法与绘画的交融,不仅是技法的互通,更是精神内核的共鸣。“技法关联,是书法和花鸟画都注重笔法的多样性和灵活性。在花鸟画中,点、线、面的运用与书法相似,都需要通过不同的笔触来表现物体的形态和质感。二者也都强调线条的表现力,通过线条的粗细、长短、曲直来塑造形象。”蒋春民说,精神内核关联,是书法与花鸟画都在追求对自然和生命的感悟与表达,在创作中,都注重“神”的表现,不仅要描绘出对象的外在形态,更要传达出其内在的精神气质,使作品具有生命力和感染力。

“古人讲‘外师造化,中得心源’,书画同源的核心,在于对‘心源’的挖掘。”蒋春民说,“比如同样对着一棵古松,有人用楷书笔法写其挺直,有人用草书笔意写其虬曲,最终呈现的画作各具神韵。技法可以传授,但若没有对自然的敬畏、对生命的感悟,笔墨就只是空洞的技巧。”

匾额民生,在市井烟火中书写文化担当

穿过东夷小镇的青石板路,“尹氏鱼线面”“那蓝旅拍”“东夷海八仙锅贴”等匾额依次映入眼帘,古朴的书法字体与雕花窗棂相得益彰。出自蒋春民之手的 16 块匾额,如同散落的文化珍珠,串起小镇的历史文脉。而在每块匾额背后,都藏着一段与市井烟火相连的温情故事。

东夷小镇作为民俗文化和休闲观光于一体的海滨旅游小镇,其文创、美食等比邻而居,戏台茶楼、六一书院镶嵌其中。“东夷小镇开业之初,小镇负责人找到我,希望我能为商户写些牌匾,用书法牌匾为小镇增添古朴的文化韵味。”蒋春民满怀热忱地答应下来。

最让他难忘的,是为包子铺王大姐题写匾额的经历。“蒋老师,请您给我的包子铺写个牌匾,得花多少钱啊?”她的声音里带着忐忑。“大姐,咱小镇的牌匾,我都免费写。”当蒋春民将匾额送到包子铺时,王大姐正忙着给客人端包子,蒸腾的热气中,她的眼眸闪过亮光:“俺这包子铺,一下子像有了魂儿。”如今,包子铺成了小镇的“网红店”,食客们总爱对着匾额拍照,古朴典雅的隶书匾额下,是王大姐凌晨揉面的身影,是面粉与炉火碰撞的香气,也是书法艺术与市井生活最温暖的相遇。

做面包的、卖锅贴的……蒋春民写下的匾额,不仅是店铺的招牌,更成为传统文化与现代生活对话的媒介。作为日照六一书院的院长,蒋春民对“文化传承”有着更接地气的理解:“真正的文化传承,不是把书画束之高阁,而是让它们走进老百姓的生活。”这些年,他带着学生为社区老人写春联、为乡村小学办画展,广泛邀请全国名家义务题写牌匾,每一次笔墨与市井的相遇,都是传统文化的深度“呼吸”。“包子铺的匾额,风吹日晒后会褪色,但书法里的温度不会褪色。当孩子们指着匾额识读时,汉字的美就悄悄种进了他们心里。”蒋春民意味深长地说。

不同的字体、不同的场景,却共同诉说着同一个道理:传统文化的生命力,在于它能否扎根生活的土壤。正如蒋春民所言:“笔墨当随民心,当书法能为一笼热气腾腾的包子增添温度,能为一家小店赋予灵魂,这就是艺术的担当。”

“今后要继续走进偏远学校普及艺术教育,打造线上艺术课堂,举办线上展览,参与文化交流活动。”作为一名书画艺术家与政协委员,蒋春民深知双重身份赋予自己的使命与责任。他近年来围绕文化艺术事业发展、文化遗产保护、书法家字库等问题,提出一系列切实可行的建议,推动相关政策的完善与落实。“艺术家的责任,不仅是创作出挂在展厅的作品,更要让艺术成为传承传统文化与现代生活的桥梁。当笔墨能触摸到时代的脉搏,能温暖普通人的心灵,传统文化就真正活起来了。”蒋春民要在传承与创新的年轮里,刻下属于自己的印记。

(记者 马洪香)